- Accueil

- Bande dessinée

- Interviews

- Interview Transperceneige (10/2015)

Interview

Interview : Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet (10/2015)

« Parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé d'un bout à l'autre de la planète roule un train qui jamais ne s'arrête

C'est le Transperceneige aux mille et un wagons.

C'est le dernier bastion de la civilisation. »

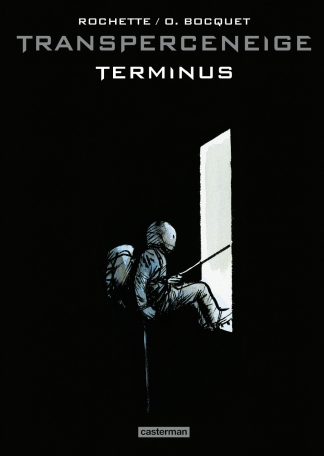

Cette comptine en ouverture du Transperceneige publié en 1982 dans la revue (À Suivre) annonçait le départ d’une des plus belles séries de la bande dessinée française. À l’origine de ce train mythique, Jacques Lob, seul scénariste récompensé à ce jour par le Grand Prix de la ville d’Angoulême. Trente-trois ans, trois tomes et un blockbuster coréen plus tard, la sainte Loco et ses « mille et un wagons » arrivent à leur Terminus, avec toujours Jean-Marc Rochette au dessin et, dans la lignée de Lob puis de Benjamin Legrand, Olivier Bocquet au scénario.

Entretien avec Jean-Marc Rochette

Terminus marque une rupture dans la linéarité qui rythmait Le Transperceneige depuis le premier tome en 1982. On sort du train et on tombe, de plus en plus bas. Vous teniez à cette verticalité ?

Ce qui m’a donné envie de faire Terminus, c’est la descente en rappel au début dans le conduit d’ascenseur d’un gratte-ciel enseveli sous la neige. Terminus est une plongée vers l’enfer. Une chute. À partir du moment où les survivants du train arrivent dans la ville souterraine, il y a une première couche, le paradis, avec des chants, de l’eau, des fruits. Puis viennent le purgatoire et l’enfer. À chaque étape, un étage de sous-sol différent. Et à la fin, on rencontre le diable.

Quelle est l’idée force de Terminus ?

Depuis le départ avec Lob dans les années 80, le scénario du Transperceneige est calqué sur la société et dit les choses qu’on ne veut pas entendre. Dans Terminus, après la lutte des classes, puis le mensonge des élites, on arrive au bout de quelque chose. Ceux qui sortent du train ne veulent plus y retourner. Ils sont mis en quarantaine, mais on leur donne à manger. Donc ils acceptent cette nouvelle dictature qui les nourrit et leur donne la possibilité de survivre. L’idée force, c’est le choix. Et c’est ce choix qui est en train de se poser pour les humains. Quel prix mettent-ils à leur survie ? On les avertit : « Il va falloir faire des sacrifices, vous allez devenir les esclaves d’une nouvelle société, vous allez baigner dans la radioactivité, attraper des cancers, vous êtes prêts à ça ? » Et ce qui suit cette horreur, c’est de leur dire : « On ne touche à rien, on continue dans la modernité, et les cancers, on les soignera. Voire, on vivra éternellement via le transhumanisme. » C’est le principe de Terminus : ou tu restes et tu vis avec ça, ou tu t’en vas.

Une métaphore du choix de sortir ou pas du nucléaire ?

Je me suis aperçu qu’on a réussi à ôter l’angoisse nucléaire aux gens. Dans les années 70, on avait peur. Plus maintenant. Pourtant les radionucléides de Tchernobyl par exemple se sont déposés sur tout l’hémisphère Nord en masse et sont détectables encore 30 ans après. À Fukushima, idem, c’est monstrueux. Il y a ces trucs qui fondent, on ne peut pas y aller parce qu’il y a tellement de radiations que même les machines tombent en panne, et c’est un silence de mort. C’est le noyau de Terminus. Il ne s’agit même plus de dire qu’on est pour ou contre : on est dépendants à 70% du nucléaire. C’est-à-dire qu’il faudrait au moins une génération pour décélérer, puis encore la même chose pour détruire les centrales. Donc 60 ans. En supposant qu’il n’y en ait pas une qui nous pète à la gueule, ce qui est inéluctable au niveau des probabilités.

Quelle serait alors l’alternative ?

L’alternative, c’est le retour à l’âge de pierre. Aujourd’hui, il y a des gens qui quittent le système. Ce ne sont plus des communautés de babas cool, ce sont des cellules organisées pour retourner au début de l’agriculture. Ils tiennent à l’autonomie et visent à retrouver un système de chasseurs-cueilleurs. Sauf que dans le monde glacé du Transperceneige, ils ne peuvent rien faire pousser. Donc, il ne leur reste que la chasse : c’est un retour au niveau des Inuits.

Comment s’est passée votre collaboration avec Olivier Bocquet ?

Ça a été immédiat. Olivier se pose les bonnes questions et surtout trouve les bonnes réponses. Il est capable de mettre son ego en off et de donner tout ce qu’il a. Il bosse comme un Anglo-Saxon. S’il faut recommencer, on recommence. Le trajet linéaire d’une seule personne chez Lob est devenu beaucoup plus complexe. Il y a plus de monde, de lieux, d’interaction. J’admire sa capacité à la synthétisation, à tout ramasser avec, chaque fois, de superbes images. C’est comme un bon plombier, il met le tuyau exactement où il faut et ça tombe pile-poil. Par exemple, Bong Joon-ho, le réalisateur de Snowpiercer, m’avait demandé de replacer les deux gamins qu’on voit à la fin du film et il est parvenu merveilleusement à intégrer le film dans la BD, à le faire entrer dans la chaîne. Ça fait penser à ces œuvres collectives.

Qu’est-ce qui a changé dans votre dessin en trente-cinq ans ?

Quand je retombe sur le premier Transperceneige, ça peut faire penser à certains primitifs flamands qui voulaient bien faire, mais où on sent qu’il y avait encore du travail. Ça se voit que j’avais du mal à dessiner, mais avec le scénario de Lob, ça donne un petit côté gothique. J’avais 25 ans à l’époque. J’étais surtout un grimpeur. Je ne prenais pas la BD tellement au sérieux. Plutôt comme un truc par défaut, ce qui était une qualité puisque ça m’évitait de mettre trop d’affect. On était publiés en feuilleton, 12 pages par mois. J’étais en surrégime, au-dessus de mon niveau. L’avantage, c’est que c’était marche ou crève.

Vous avez mis seulement neuf mois pour dessiner les 220 pages de Terminus, comment tenez-vous ce rythme ?

Avoir un bon rythme, ça évite de se poser les mauvaises questions. Si on n’est plus dans l’apprentissage et qu’on n’a plus de problème de dessin, neuf mois, c’est bien. C’est comme quelqu’un qui chante. À un moment, il chante bien parce qu’il ne cherche plus à bien chanter. Je travaille un peu comme les Chinois, par explosion. Il faut que ça jaillisse tout en mettant le frein à main. Le truc, c’est de ne pas s’arrêter. Pour Terminus, j’ai fait une vingtaine de planches avec le coude cassé. J’étais en train de dessiner et j’ai glissé sur le parquet mouillé. Double fracture du coude droit. Je m’enroulais le bras avec des bandes glacées. C’est là qu’on s’aperçoit que pour dessiner, le plus important c’est le cerveau, le poignet et l’épaule. Ça fonctionne sans le coude.

Le Transperceneige, son voyage, c’est une grande partie de votre vie. Vous pensez vous en libérer avec Terminus ?

J’espère. C’est chargé. Tu ne fais pas ça en toute impunité. La violence, dans les quatre tomes, laisse des traces. Et je n’arrive pas à m’en débarrasser. Quand j’y parviens, j’y retourne. C’est un peu le mythe de Sisyphe.

Entretien avec Olivier Bocquet

Comment s’est passée votre rencontre avec Jean-Marc Rochette ?

Le sujet de notre première conversation, ça a été la trajectoire. Les habitants du train découvrent une cité souterraine. Ils n’avancent plus, ils descendent. Et plus ils descendent, plus ils s’approchent de l’enfer. Rochette m’a envoyé deux pages avec des idées de trucs qu’il avait envie de dessiner : un centre commercial avec les escalators qui marchent tout seuls, une gare… Il avait plus des envies qu’une histoire. Et j’ai trouvé qu’à chaque fois, ça résonnait, et qu’il y avait matière à explorer.

Qu’est-ce que ça fait de se retrouver dans le train du Transperceneige ?

J’ai eu l’impression d’être devant un coffre à jouets et de me dire : « J’aimerais bien jouer à ça. » J’ai écrit très vite les quarante premières pages pour que Rochette se rende compte que je comprenais son univers. Jean-Marc est grimpeur. Il a toujours vu cet album comme une descente continuelle. C’est fascinant de bosser avec lui. Au moment du story-board, quand on est ensemble et que tout se fabrique, on voit qu’il va chercher de la substance vitale. Il s’épuise. Physiquement. C’est tout le corps qui dessine. Quand beaucoup de dessinateurs arrivent à une espèce d’acmé, Jean-Marc progresse toujours. À un moment, il a arrêté la BD qui l’emmerdait, il y revient pour faire de l’art. Il veut aller loin. Il ne veut pas de limite. Alors je vais loin, je pousse. Et j’arrive plutôt bien à matérialiser ses fulgurances en scènes, en personnages, en suspense. Il me nourrit, ensuite, je formalise et je symbolise.

Après des noms comme Lob ou Legrand, comment vous êtes-vous accroché aux wagons du Transperceneige ?

J’ai l’impression de faire partie d’une longue chaîne, comme le film aussi en fait partie. Ça peut s’explorer dans tous les sens. On se renvoie toujours la balle. Rien n’est figé. Lob avait vraiment travaillé l’image du train. Legrand a ouvert les espaces. Rochette est dans l’aventure du Transperceneige depuis le début. Ensemble, on fait une nouvelle étape, on en sort et on descend. Mais on revient toujours au train. C’est toujours lui le centre. Et à la fin, on y retourne pour repartir vers l’extérieur.

L’histoire du Transperceneige en train de s’écrire, avec ses disparitions et ses rebondissements, c’est aussi une métaphore de la narration « qui jamais ne s’arrête » et qui prime sur ses narrateurs ?

C’est vrai. Ça fonctionne aussi avec la structure d’un train, qu’on remonte d’un endroit à l’autre, auquel on rajoute des wagons. C’est comme une para-histoire qu’on pourrait regarder de haut et en discerner des motifs. Et qui ne cesse de mourir et de ressusciter aussi. J’ai l’impression que Le Transperceneige est un des rares mythes français du XXe siècle. La thématique lancée par Lob est intemporelle. Je suis sûr que lorsque tous les protagonistes vivants seront morts, il y aura quelqu’un pour le reprendre, qu’il y aura des reboots, que ça va rester. C’est une base qui donne envie de raconter des histoires.